盛云树:本土农民作家 一生不弃“文学梦”

来源: 责任编辑:熊莉 2018年11月28 14:45:34

【】人物名片

姓名:盛云树

人物介绍:1962年出生于彭山县保胜乡。农民。中国散文学会会员,四川省作协会员,四川省小小说学会会员,四川省诗词学会会员,彭山作协副主席。《西南作家》杂志社签约作家。近年在《荒原》《中外文艺》《纪实西部》杂志从事编辑工作。

代表作品:著有长篇小说《树郁天苍》《白鹭你去何方》。短篇小说、散文、杂文《西山以外无知己》《麻柳树》《李密传》《表嫂》《南山》《点天灯》《少年同志杨树章》《文立先生》等50万字作品。

“来吧,文朋诗友,让我们拉起曾经无援的手,使我们感到彼此的拥有;让我们共同扬起希望的风帆,追求洁白的理想;为了让跌进贫困和曚昧的朝霞,永远在我们的前方展开……”这是1990年盛云树为自己创办的文学刊物《龙潭文学》撰写的发刊词,用他的话说,虽然稍显稚嫩,但却展现出了当时知识青年的一种文学创作热情,也鼓舞了人心。

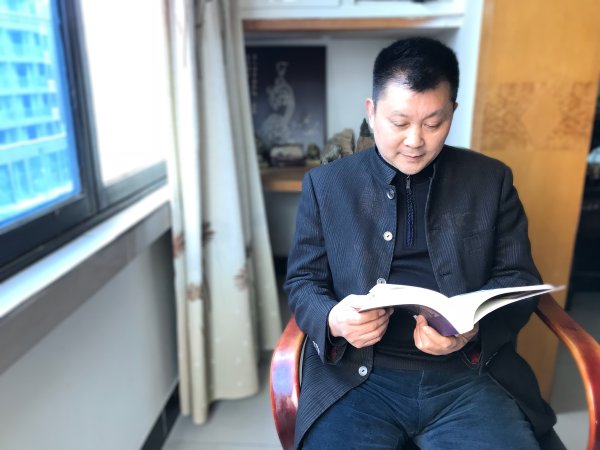

11月23日,记者走进彭山本土作家盛云树,探访他的文学人生路。

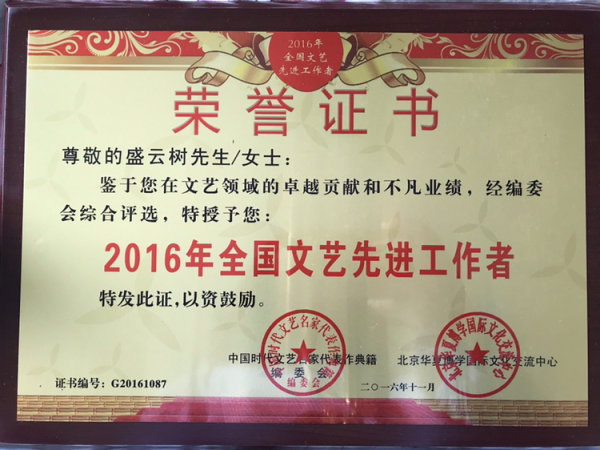

2016年全国文艺先进工作者荣誉证书。

【】从农民到作家 心中怀揣“文学梦”

生活在农村的盛云树从小就酷爱看书。“那时候的农村,连饭都吃不饱,哪里还有钱买书呀!”盛云树说,为了能看更多的书,他会想尽各种办法向村里的知青借书,白天没时间看,晚上就偷偷点着煤油灯在被窝里看,《地雷战》《沙家浜》就是那时候在被窝里看完的。

中学时期,虽然学习成绩优异,但因为家庭贫困,高中毕业的盛云树便没有继续考大学。“家里四兄弟,我是排行老大,为了给家里减轻负担,我就回家种红薯了。”盛云树笑着说,别看他那时只有十八九岁,他种的红薯在村里可是数一数二的,当时还得到了村领导的称赞。

一次偶然的机会,村领导了解到盛云树是个成绩优异,才华出众的好苗子,便推荐他到村广播站专门从事宣传工作。那段时间,盛云树常常与笔为伴,也渐渐的喜欢上了文字,他的稿件曾多次在《四川农民报》等多家纸媒刊登。后来,他还幸运地被推荐参加彭山县文化馆举办的业余文学作者培训班,从此,他心里便埋下了一颗文学的种子。

从那以后,盛云树开始有了文学创作的想法,一有时间,他就会拿出小本子,写写眼前的所见,抒发心底的情感。1990年,出于对文学的热爱,盛云树以保胜乡文化站的名义办起了文学社,出版文学期刊,取名为《龙潭文学》,里面的每一处设计、每一篇作品都是盛云树心血,就连期刊封面都是他亲手画的。后来,由于经费不足,《龙潭文学》只出了两期便“夭折”了,虽是“昙花一现”,但它却得到了上级领导的一致好评,也让盛云树有了文学创作的信心。

当然,现实总是残酷的。迫于生计,盛云树不得不将自己的文学梦埋藏在心底。“那时候,为了能让家人过得好一点,我打过很多份工,做过印刷厂排版,变压厂采购,还当过司机,干过装修。”盛云树说。

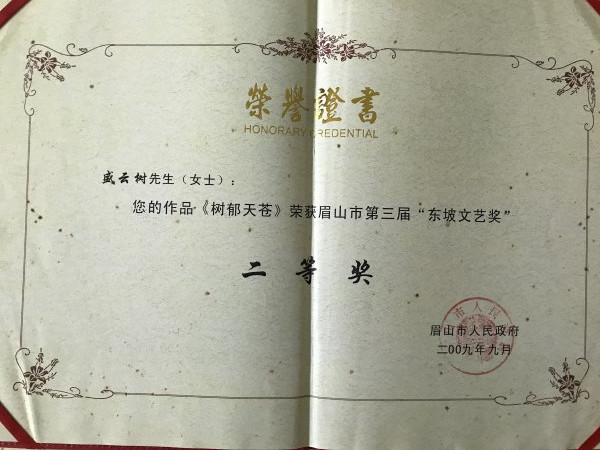

作品《树郁天苍》获得“东坡文艺奖”二等奖。

【】用生活写作 以文学唤醒社会正能量

“一个人真正喜欢什么,始终会恋恋不忘。”盛云树说,文学创作,就是他一生都不会忘记的重要的事,即便是被迫停笔,也只是暂时的,等到生活稍微宽裕了,他一定会重新提笔。终于,在2006年,他发表了自己的第一部长篇小说《树郁天苍》,并在2009年获得眉山市第三届“东坡文艺奖”二等奖。

读盛云树的文学作品,总能让人陷入深深的思考。他的作品里有赞扬人性的善良、有讽刺道德的失范、有唤醒社会的正能量……“文学就像是生活中菜肴里的‘味精’,也许它并不是占主导作用的,但有了它一定会让生活变得更加有滋有味。”盛云树说。

《往事并不如烟》是盛云树和儿子的一次别样经历有感而发的一部作品。“还记那是一个炎炎夏日,我跟儿子上街买菜,遇见一位老人跪在路边,表情痛苦,周围围观的人很多,但没有一个人过去搀扶,我很气愤,连忙和儿子冲过去将老人扶起并送回家中……”当年的那幕场景,盛云树至今还历历在目,记忆犹新。

“其实,人性本是善良的,也许是社会缺乏正确的引导,或者不平衡的发展,才出现那些让我们寒心的一幕幕。”盛云树说,他希望自己的作品可以弘扬社会正能量,启迪人们回归善良的本性,让这个社会处处都充满爱。

常言道:“好的文学作品一定离不开生活,要源于生活,更高于生活。”盛云树同样这么认为。从这一点上说,他是真正的作家,因为他是在用生活写作。只有这样贴近生活、书写生活,才可能创作出不衰的、有希望的文学。

东坡文化网记者 马诗雨 文/图