眉州先贤集--李密

来源: 责任编辑:刘寅

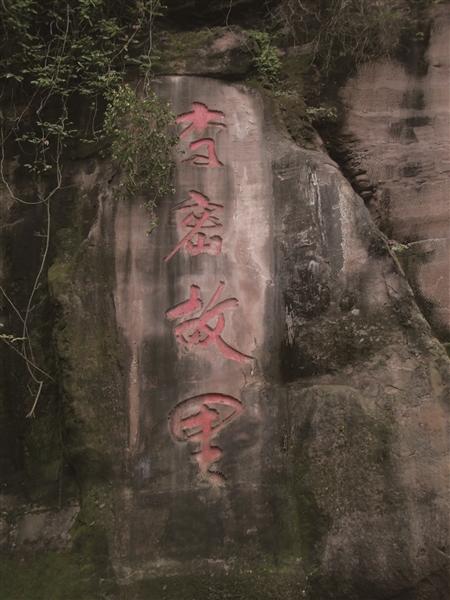

彭山李密故里。

彭山李密故里。

《陈情表》让天下人动容。

《陈情表》让天下人动容。

常言道:自古忠孝两难全。

历史上每逢朝代更替之时,臣子们更是面临着巨大的考验。要做到无愧于心,已是不易,而忠孝两全,更是难上加难。独有一人,在纷乱的时代中,以其忠孝成就了中国历史上的一段佳话。

此人便是李密,犍为武阳(今彭山区保胜乡)人,他以一篇《陈情表》为世人熟知,成为后人心目中至孝的楷模。然而,很多人不知道的是,李密不仅至孝更至忠!李密是西晋的文学家,却先后在蜀汉和西晋任过职,也就是说,他曾经历过亡国之痛。可以说,历史让李密不得不在尽孝和尽忠之间,在宦达和名节之间,在皇帝和天下苍生之间,进行了一次又一次艰难的抉择。

“日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。”“乌鸟私情,愿乞终养。”千古名篇《陈情表》至今仍旧影响着中华儿女。

“陈情”一表动天下

李密的一生可谓是命运多舛,他的祖父李光虽曾任蜀地朱提太守,家庭也算是书香门第,但李光在世时,家族就子嗣不旺,到李密之时,已是两世单传。

李密从小境遇不佳,出生不久就开始经历人生的大不幸,他出生刚六个月,父亲就病逝了。再加上家族人丁单薄,又没有亲友的眷顾、接济,很快走向了破败。在李密4岁的时候,他的母亲迫于娘家人的巨大压力,不得已改嫁了。这对整个家庭尤其是年幼的李密而言,无疑是雪上加霜。

父母双双弃他而去,让李密的成长变得更为艰辛。他从小体弱多病,到9岁时走路、奔跑都还很迟缓,足以想象他的幼年是经历了多少不幸!

家庭的不幸并没有过多地影响李密的成长,相反他从凄厉的境地逐渐成长为一位德才兼备的青年才俊。虽然这与李密的刻苦勤学有着很大的关系,但毫无疑问,这得益于他祖母的尽心抚养与教育。李密是不幸的,但同时李密又是幸运的,因为他拥有一位伟大的祖母。

李密出生时,他的祖母已经52岁了。经历了丈夫的离世,儿子的早逝,儿媳的改嫁,孙儿的病弱,家境的凄惨,无不给这位老人以沉重的打击。生活的艰难,却让她不敢松懈,她必须清醒而又平静地面对巨大的生活压力,抚养李家唯一的香火——李密成长。

皇天不负苦心人,在祖母的悉心抚养和教导下,李密从一个孤弱幼儿成长为了一个有为青年,而祖母的无私付出与悉心照顾,更是点点滴滴都印在了李密的心中。正因为如此,李密对祖母特别孝顺,《晋书——李密传》中记载:祖母有疾,他痛哭流涕,夜不解衣,侍其左右。膳食、汤药、必亲自口尝然后进献。

不幸的是,命运再一次给李密开了一个玩笑。景耀六年冬,蜀灭。魏征西将军邓艾慕李密之才,请他担任主簿,李密以奉养年迈祖母为由,谢绝了邓艾的聘请,在原籍立旌授徒讲学。泰始三年,晋武帝立太子,慕李密之名,下诏征密为太子洗马。诏书累下,郡县不断催促。然而当时李密祖母已96岁高龄,年老多病。于是他向晋武帝上表陈述家里情况,说明自己无法就诏的原因,这就是千古名篇《陈情表》。

《陈情表》辞语恳切,全文溢情于词,叙事与抒情水乳文融,把自己的一片孝心和内心的苦衷渲染得淋漓尽致。表到朝廷,晋武帝看后,为李密对祖母的孝心所感动,不禁赞叹道:“密不空有其名也!”同意暂不征聘,并嘉奖其孝敬长辈的一片孝心,赏赐奴婢二人,下诏指令郡县专门发给他赡养祖母的费用。一千多年来,人们在阅读《陈情表》时,都不禁深深地被母孙二人的情谊所打动,宋代学者赵与时感慨道:“读《陈情表》不下泪者,其人必不孝。”

忠孝两全 流芳百世

《陈情表》一文让李密成为至孝的楷模,但又有多少人知道李密也是至忠的榜样,他破解了忠孝两难这一千古难题。而要真正的认识李密,则要追溯到他所生活的朝代,纵观他的一生。

李密出生在蜀汉,经历了许多困难的他,从小读书刻苦,发奋自励,年纪轻轻就闻名于附近乡里;他为人刚正,待人极有礼节,尤其对祖母恭谨孝顺,受到乡人的交口称赞 。后来,他又被蜀地著名的儒学大师和史学家谯周收为弟子,学识大增,博览五经,精于《春秋左氏传》,尤擅辞章文学。谯周的弟子众多,也包括《三国志》的作者陈寿。这些学生对李密的才华非常敬佩,称赞他堪比孔子门下擅长文学的子游、子夏 。

在蜀汉后期,朝廷闻其名,征李密为尚书省郎官。在郎官任上,李密表现出了杰出的外交才能。他有辩才,擅辞章,曾多次出使东吴,圆满完成出使任务,并受到了包括吴主孙权在内的江东人士的一致称赞。相传,有一次,吴主君臣和各国使节谈论是做兄长好还是做弟弟好。这不仅是一次关于道德仁义的讨论,而且还暗含了东吴两代君主孙策、孙权的治国优劣问题,因为孙权是继承其兄孙策的王位而拥有江东基业的。当孙权问到在座各位时,大家都说:“宁为人弟。”一是在道德上表示谦虚,二是如此回答也暗合了孙权的心意。只有李密说:“愿为人兄。”吴主惊问其故,他说:“做兄长供养长辈的时日更长一些啊。”此语不仅可见李密常怀孝心,而且从外交上也做到了不卑不亢,有理有节,机智巧妙的回答而不逢迎他国君主,从而维护了本国的尊严。

只是,李密开始为官之时已经是蜀汉后期,当时朝中一片乌烟瘴气,以至于最后被灭。面对此番局面,李密徒生感叹而无可奈何,也让他对官位、政治抱负的追求进一步削减。渐入不惑之年的李密,在世事奔波中,更加体会到了祖母这几十年来的艰辛,明白了祖母对于自己的重要意义。

人生不如意者十之八九,对于李密来说何尝不是如此呢?历史没有给李密平静生活的机会。265年,司马炎代魏自立,建立晋朝,并打出了“以孝治天下”的口号。267年,司马炎又立其次子司马衷为太子,并慕李密孝谨之名,亲自下诏征密为太子洗马,也以此来笼络天下士子人心。作为亡国之臣,李密本不愿为官,更何况自己的祖母已经96岁,且卧病多年,需要奉养之时,但如果不为官,无异于抗旨不遵,表示对新建立的晋朝持否定态度,极有可能惹来祸端。

李密决定辞不就诏,以留下来尽心侍奉祖母。但用怎样的方式来打动晋武帝,这又是一个更大的难题,这无疑是在刀刃上的一场舞蹈。经过漫长的思考,李密终于写下了“凄恻千古”的奏章——《陈情表》,童年的凄苦经历,无法离弃的祖母,对郡县逼催的不满,忠孝之间抉择的痛苦,仕途与名节的艰难表白,都开始一一涌上心头并倾泻于笔端,也最终打动了晋武帝,感动了天下人。

后来,李密的祖母去世,服丧期满之后,他又不得不出来为官。此时的李密已经重新思考了人生,打量自己生命存在的意义,他终于明白出仕已不再是为了宦达,也不再追求单纯的名节,他所面向的不是高高在上的皇帝,而是真正面向了天下百姓。也许正因为看得如此透彻,李密才能做到一如既往坦然处之。后来,李密在河南温县当任县令,他没有怨天尤人,而是兴办学校,广开教化,修整河渠,灌溉良田,执法公正,又爱民如子,受到了老百姓的一致赞誉,也让他的忠得到了更深层次的升华。(张玉)