眉州先贤集--杨涣

来源: 责任编辑:刘寅

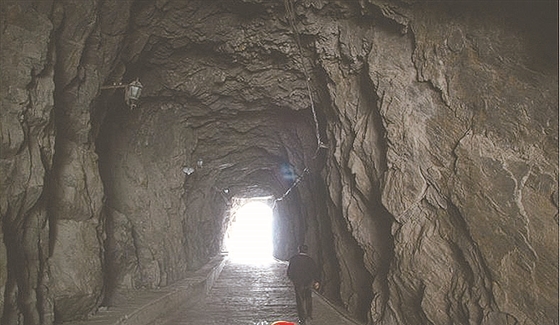

褒斜道石门洞是世界上最早用人工开凿的隧道。

褒斜道石门洞是世界上最早用人工开凿的隧道。

现代修复的褒斜道。

现代修复的褒斜道。

关于杨涣,可能许多人对他都不熟悉,因为他生活的年代离现代太过遥远,也因为当下流行的资料对他记录少之又少,甚至连生卒年月也没有。不过杨涣的功绩,终究不会被历史遗忘,他为蜀中百姓留下的宝贵财富直至今天依旧熠熠生辉。

据史料记载,杨涣是东汉犍为郡武阳(今彭山区)人,历任台郎、相、尚书、中郎、司隶校尉,以清秀博雅著称于世。《华阳国志》以“孟文翘翘,丕显有成。”来盛赞他。那么,究竟杨涣为什么能担得起如此高的评价呢?这是因为,杨涣为官忠直,着极高的政治声誉。他更有着“愚公移山”一样的执着劲儿,开凿了世界上第一个人工隧道——褒斜道石门。

重修褒斜道石门

在秦岭山脉中,有一条贯穿关中平原汉中盆地的山谷,其南口名褒,在今汉中市汉中区北25公里;北口名斜,在宝鸡市眉县西南15公里,长235公里。自战国起,就有人在谷中凿石架木,修筑栈道,历代踵继,多次增修,后人就命名为“褒斜道”。汉武帝大加修凿褒斜道250公里,从而出现了“栈道千里,无所不通”的盛况。

汉朝时,褒斜道是中原与四川重要的交通路线,然褒斜道陡险崎岖,时断时通。虽说,人们可以通过子午、围谷、堂光等道路通行,但这些道路通行都极困难。汉高祖刘邦由汉中起家,曾通过栈道出入秦地,深知这段路的艰难。所以,从汉高祖刘邦时代起,汉朝人就有了修褒斜道,开凿北褒谷中石门的想法。

秉持这样的心愿,经过多年努力,直到东汉明帝水平六年至九年,汉中太守鄐君完成了开通褒斜、石门的任务,而这一壮举也被详细记录在《鄐君开通褒斜道刻石》之中。后因汉安帝初年屡遭战乱毁坏,石门阻塞不通,人们不得不重新在栈道上行走。

那时栈道常年阴暗、鲜见阳光的地方,已经变得残破不堪。“木石相拒,利磨确盘,临危枪砀,履尾心寒。”《石门颂》详细记载了当时栈道上残破的木架与石柱相互抵拒,尖利的枝桠和巨大坚固的石面相互摩擦,这样的险境,使人心惊胆战。不仅如此,那里还有许多恶虫凶兽横行,有剧毒的蛇蝎之类出没,对百姓生命,构成了严重的威胁。

面对此情此景,时任司隶校尉的杨涣“深执忠伉,数上奏请。”多次请求重修褒斜石门,然“有司仪驳,君遂执争,百僚咸从,帝用是听。”当时主持会议的官员提出了反驳意见,杨涣则据理力争,百官司僚都被说服,皇帝也听从了他的建议,褒斜道才得以再度开始通行。

重修褒斜石门,杨涣不仅将旧道进一步扩大,还穿山通道六丈有余,并将旧道进一步开拓扩大,在褒斜道南口,人工开凿了一个洞长16.3米,宽4.2米,高3.45米的隧道——石门洞。开凿石门洞,在现在看来,仿佛并没有什么,然而,在当时却是一项艰巨的大工程。杨涣通晓地理,除凿的办法之外,创新地使用了“火烧水激”的方法来开凿石门洞,据《鄐君开通阁道碑》记载:“火烧水激”法,就是架起大火,将岩石烧到极热,立即用凉水或醋浇上去。由于热胀冷缩,岩石破裂或变得疏松。就这样,一点一点地开通了这一隧道。而《开通褒斜道刻石》中又记载了:“永平六年汉中郡以诏书受广汉、蜀郡、巴郡徒二千六百九十人,开通褒斜道。时作桥格(阁)六百二十三间,大桥五,为道一百二十九里,邮亭驿置徒司空,褒中县官寺并六十四所。”由此可见,开凿石门洞的工程量之大,又因它开凿时间早被公认为“世界上最早用人工开凿的穿山隧道”。杨涣是造就这项伟大工程的重要人物之一。

忠厚家风代代传

石门洞作为1900多年前完成的一项伟大工程,自石门开通后,过往的仕官商贾、文人墨客,在饱览胜迹之余,记事咏物,抒怀为文,镌刻于石门内外的崖壁上,世代不绝。这样就形成了蔚为壮观的石门摩崖石刻群,其中最著名的便是《石门颂》,全称《故司隶校尉犍为杨君颂》,原来,汉桓帝建和二年的十一月上旬,时任汉中太守的犍为武阳人王升,视察褒斜道,推本溯源,感叹杨涣的明智和仁贤之举,在石碑上详细记述了当年杨涣数次向皇帝上书,力驳众议,并修复褒斜道的历史,这些在史书上并没有记载,因此具有极高的历史文献价值。

与此同时,虽说王升的《石门颂》意在歌颂杨涣的功德,不在于彰显书法,但他的书法却被后世称为“汉隶之极作,学隶者必学之范本”。它与甘肃成县的《西狭颂》,汉中略阳的《甫阁颂》并称为“汉三颂”,是隶中极作,书法珍品。《石门颂》,代表着古代隶书的最高水平,它奔放质朴,浑壮飘逸,是千百年来书法家竞相临摹的佳作。清代张祖翼评价说“三百年来,习汉碑者不知凡几,竟无人学《石门颂》者,盖其雄厚奔放之气,胆怯者不敢学,力弱者不能学也。”1967年因在石门所在地修建大型水库,人们不得不将《石门颂》从崖壁上凿出,迁至汉中市博物馆,保存至今,《石门颂》摩崖石刻也成为第一批全国重点文物保护单位,人们也能继续通过《石门颂》了解杨涣。

翻阅史料得知,东汉在汉明帝和汉章帝在位期间进入全盛时期,史称明章之治,中后期朝政却日益腐败,从史料上看,杨涣修石门洞在汉安帝之后,也就是说,杨涣有可能生活在东汉中后期,那时外戚专权日益严重,要想做一个忠直的官吏谈何容易。然而,即使是在这样复杂的政治环境之中,杨涣能不忘初心,坚持为老百姓做事,并且凭借着一己之力舌战百官,最终让皇帝也同意重修褒斜石门,就更显得难能可贵。

或许也因为一直坚持着这样的秉性,杨涣赢得了极高的政治声誉。相传,杨涣任尚书郎时,有次请假回乡,遇到一个女子拦道为父鸣冤,原来这个女子名叫阳姬,出身贫寒,父亲判刑坐牢。当时阳姬还未出嫁,听说杨涣回乡,便只身前往扣马拦道,为父鸣冤,慷慨陈词,声泪俱下。杨涣深为感动,告知郡县官,阳姬父亲冤案因之昭雪,得释回家,而这也被记录在了《华阳国志》之中。

而后来的故事,则足以证明杨涣看人丝毫没有门阀观念,他认为阳姬是个才女,聘为儿子杨文方之妻,成就了一段佳话,也让阳姬成为了一代奇女子,不少史书上都留有阳姬的踪影。杨涣之孙杨淮在这样的家庭氛围下长大,也养成了忠直不阿的性格。汉桓帝即位年仅15岁,这期间都是太后临朝听政,国舅、大将军梁冀专权,一切朝政都取决于他,人称“跋扈将军”。梁冀的叔父梁忠任执金吾,竟然擅自不朝正初(朝廷惯例,正月初一举行朝臣大会,朝贺皇帝,又称“正旦”)。杨淮不畏权势,上奏弹劾,满朝文武官员,无不敬佩他的正直不阿。

时光如白驹过隙,一晃已过千年,杨涣却在这条奔腾的时光长河中留存了下来。虽然,他并没有留下些许的资料,让人能浮想他的音容笑貌。然而,单单是他力排众议,重修褒斜道一事,也是足以遐想他充满传奇色彩的一生吧!(张玉)

备注:参考史料,《石门颂》《华阳国志》等古籍。